कंप्यूटर क्या है ?

कंप्यूटर शब्द की उत्पति लेटिन भाषा के computare शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देशों के रूप में इनपुट प्राप्त करता है एक बार इनपुट डेटा प्राप्त होने के बाद यह डेटा को प्रोसेसिंग शुरू कर देता है और उपयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार हमे आउटपुट प्रदान करता है ।

सरल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं की कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा इनपुट के रूप में लेता है उसे प्रोसेस करता है तथा परिणामों आउटपुट के रूप में हमे प्रदान करता है ।

शब्द व्युत्पत्ति :-

कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग वर्ष १६१३ में अंग्रेज लेखक रिचर्ड ब्रेथवेट की पुस्तक '"द यंग मैन ग्लीनिंग्स"' में पाया गया। मैंने समय के सबसे सही कम्प्यूटरों को और धरा पे जन्मे सर्वोत्तम अंक गणितज्ञ को पढ़ा है। यह उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो गणनाएँ (computations) करता था, तभी से यह शब्द २०वी शताब्दी के मध्य तक इस सन्दर्भ में हूबहू प्रयोग होता आ रहा है। उन्नीसवी शताब्दी के अंत से इस शब्द ने और ज्यादा व्यवहारिक रूप ले लिया, यानी कि वो यन्त्र जो गणनाएँ करता है।

कंप्यूटर शब्द की उत्पति लेटिन भाषा के computare शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देशों के रूप में इनपुट प्राप्त करता है एक बार इनपुट डेटा प्राप्त होने के बाद यह डेटा को प्रोसेसिंग शुरू कर देता है और उपयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार हमे आउटपुट प्रदान करता है ।

सरल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं की कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा इनपुट के रूप में लेता है उसे प्रोसेस करता है तथा परिणामों आउटपुट के रूप में हमे प्रदान करता है ।

शब्द व्युत्पत्ति :-

कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग वर्ष १६१३ में अंग्रेज लेखक रिचर्ड ब्रेथवेट की पुस्तक '"द यंग मैन ग्लीनिंग्स"' में पाया गया। मैंने समय के सबसे सही कम्प्यूटरों को और धरा पे जन्मे सर्वोत्तम अंक गणितज्ञ को पढ़ा है। यह उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो गणनाएँ (computations) करता था, तभी से यह शब्द २०वी शताब्दी के मध्य तक इस सन्दर्भ में हूबहू प्रयोग होता आ रहा है। उन्नीसवी शताब्दी के अंत से इस शब्द ने और ज्यादा व्यवहारिक रूप ले लिया, यानी कि वो यन्त्र जो गणनाएँ करता है।

भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने 'computer' के लिए हिन्दी में निम्नलिखित शब्द सुझाए हैं-

- computer — कंप्यूटर, अभिकलित्र (मशीन), अभिकलक (व्यक्ति)

संगणक के विकास का संक्षिप्त इतिहास :-

- 1623 ई. :- जर्मन गणितज्ञ विल्हेम शीकार्ड ने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर का विकास किया। यह कैलकुलेटर जोड़ने, घटाने, गुणा व भाग में सक्षम था।

- 1642 ई. :- फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने जोड़ने व घटाने वाली मशीन का आविष्कार किया।

- 1801 ई. :- फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ मेरी जैकार्ड ने लूम (करघे) के लिए नई नियंत्रण प्रणाली का प्रदर्शन किया। उन्होंने लूम की प्रोग्रामिंग की, जिससे पेपर कार्डों में छेदों के पैटर्न के द्वारा मशीन को मनमुताबिक वीविंग ऑपरेशन (weaving operation) का आदेश दिया जाना सम्भव हो गया।

- 1833-71 ई. :- ब्रिटिश गणितज्ञ और वैज्ञानिक चार्ल्स बैबेज ने जैकार्ड पंच-कार्ड प्रणाली का प्रयोग करते हुए 'एनालिटिकल इंजन' का निर्माण किया। इसे वर्तमान कम्प्यूटरों का अग्रदूत माना जा सकता है। बैबेज की सोच अपने काल के काफी आगे की थी।

- 1889 ई. :- अमेरिकी इंजीनियर हरमन हॉलेरिथ ने 'इलेक्ट्रो मैकेनिकल पंच कार्ड टेबुलेटिंग सिस्टम' को पेटेंट कराया जिससे सांख्यिकी आँकड़े की भारी मात्रा पर कार्य करना सम्भव हो सका। इस मशीन का प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया।

- 1941 ई. :- जर्मन इंजीनियर कोनार्डसे ने प्रथम पूर्णतया क्रियात्मक डिजिटल कम्प्यूटर Z3 का आविष्कार किया जिसे प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। Z3 इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर नहीं था। यह विद्युतीय स्विचों पर आधारित था जिन्हें रिले कहा जाता था।

- 1942 ई. :- आइओवा स्टेट कॉलेज के भौतिकविद जॉन विंसेंट अटानासॉफ और उनके सहयोगी क्लिफोर्ड बेरी ने प्रथम पूर्णतया इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर के कार्यात्मक मॉडल का निर्माण किया जिसमें वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग किया गया था। इसमें रिले की अपेक्षा तेजी से काम किया जा सकता था। यह प्रारंभिक कम्प्यूटर प्रोग्रामेबल नहीं था।

- 1944 ई. :- आईबीएम और हार्वर्ड यूनीवॢसटी के प्रोफेसर हॉवर्ड आइकेन ने प्रथम लार्ज स्केल ऑटोमेटिक डिजीटल कम्प्यूटर 'मार्क-1' का निर्माण किया। यह रिले आधारित मशीन 55 फीट लम्बी व 8 फीट ऊँची थी।

- 1943 ई. :- ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जर्मन कोडों को तोडऩे के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर 'कोलोसस' का निर्माण किया।

- 1946 ई. :- अमेरिकी सेना के लिए पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में भौतिकविद् जॉन माउचली और इंजीनियर जे. प्रेस्पर इकेर्ट ने 'इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कम्प्यूटर - इनिएक' (ENIAC) का निर्माण किया। इस कमरे के आकार वाले 30 टन कम्प्यूटर में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। इनिएक की प्रोग्रामिंग अलग-अलग कार्य करने के लिए की जा सकती थी।

- 1951 ई. :- इकेर्ट और माउचली ने प्रथम कॉमर्शियल कम्प्यूटर 'यूनिवेक' (UNIVAC) का निर्माण किया (सं.रा. अमेरिका)।

- 1969-71 ई. :- बेल लेबोरेटरी में 'यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम' का विकास किया गया।

- 1971 ई. :- इंटेल ने प्रथम कॉमॢशयल माइक्रोप्रोसेसर '4004' का विकास किया। माइक्रोप्रोसेसर चिप पर सम्पूर्ण कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग यूनिट होती है।

- 1975 ई. :- व्यावसायिक रूप से प्रथम सफल पर्सनल कम्प्यूटर 'MITS Altair 8800' को बाजार में उतारा गया। यह किट फार्म में था जिसमें की-बोर्ड व वीडियो डिस्प्ले नहीं थे।

- 1976 ई. :- पर्सनल कम्प्यूटरों के लिए प्रथम वर्ड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम 'इलेक्ट्रिक पेंसिल' का निर्माण।

- 1977 ई. :- एप्पल ने 'एप्पल-II' को बाजार में उतारा, जिससे रंगीन टेक्स्ट और ग्राफिक्स का प्रदर्शन संभव हो गया।

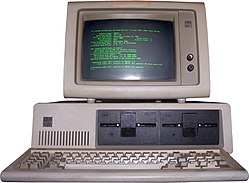

- 1981 ई. :- आई बी एम ने अपना पर्सनल कम्प्यूटर बाजार में उतारा जिसमें माइक्रोसॉप्ट के DOS (डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम) का प्रयोग किया गया था।

- 1984 ई. :- एप्पल ने प्रथम मैकिंटोश बाजार में उतारा। यह प्रथम कम्प्यूटर था जिसमें GUI (ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस) और माउस की सुविधा उपलब्ध थी।

- 1990 ई. :- माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रथम वजऱ्न 'विंडोज़ 3.0' बाजार में उतारा।

- 1991 ई.: हेलसिंकी यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी लाइनस टोरवाल्ड्स ने पर्सनल कम्प्यूटर के लिए 'लाइनेक्स' का आविष्कार किया।

- 1996 ई. :- हाथ में पकड़ने योग्य कम्प्यूटर 'पाम पाइलट' को बाजार में उतारा गया।

- 2001 ई. :- एप्पल ने मैकिंटोश के लिए यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम 'Mac OS X' को बाजार में उतारा।

- 2002 ई. :- कम्प्यूटर इंडस्ट्री रिसर्च फर्म गार्टनेर डेटा क्वेस्ट के अनुसार 1975 से वर्तमान तक मैन्यूफैक्चर्ड कम्प्यूटरों की संख्या 1 अरब पहुँची।

- 2005 ई. :- एप्पल ने घोषणा की कि वह 2006 से अपने मैकिंटोश कम्प्यूटरों में इंटेल माइक्रोप्रोसेसरों का प्रयोग आरंभ कर देगा।

- विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटर

- अभिकलित्र के भाग :-

- एक अभिकलित्र (संगणक) निम्नलिखित चार भागों से मिलकर बनता है : निविष्ट यंत्र , संसाधन यंत्र , निर्गम यंत्र और भंडारण यंत्र। (युक्ति को यंत्र भी कहा जाता है।)

निविष्ट यंत्र(इनपुट डिवाइस) :-

- निविष्ट यंत्र या इनपुट डिवाइस उन उपकरणों को कहते हैं जिसके द्वारा निर्देशो और आंकडों को संगणक में भेजा जाता है। जैसे- कुन्जी पटल (की-बोर्ड), माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बाल आदि।

- कीबोर्ड

- माउस

- माइक्रोफोन या माइक

- क्रमवीक्षक (स्कैन्नर), अंकीय कैमेरा

- टच-स्क्रीन, टच-पैद

- मोटे तौर पर अभिकलित्र के चार भाग होते हैं।

केंद्रीय प्रक्रमन इकाई :-

- केंद्रीय प्रक्रमन इकाई (सीपीयू), संसाधन युक्ति या विचार युक्ति - यह अभिकलित्र की मूल संक्रियात्मक इकाई है जो आगम उपकरणों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुरूप कार्य कर उसे निर्गत इकाई को भेजती है। इसके तीन भाग होते हैं:

- बही या पंजी (रजिस्टर) - सबसे पहले जिन आंकड़ों या सूचनाओं पर काम करना होता है, उन्हें अभिकलित्र स्मृति से बही में अंकित किया जाता है। अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग बही होते हैं आंकिक एवं तर्क इकाई की संक्रिया के बाद सूचनाएं पुनः बही में दर्ज होती हैं और वापस स्मृती में भेजी जाती हैं।

- आंकिक एवं तर्क इकाई - यह इकाई बही में दर्ज सूचनाओं पर निर्देशों के अनुसार कार्य करती है तथा परिणाम को पुनः उपयुक्त बही में दर्ज कर देता है।

- नियन्त्रण इकाई - यह केंद्रिय प्रसाधन इकाई की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करती है। जैसे कि स्मृति से सूचनाएं बही में वहाँ से आंकिक एवं तर्क इकाई में, वापस बही में तथा वहाँ से स्मृति में वापस जाने की प्रक्रिया पर यह इकाई नियंत्रण रखती है।

सूचना भंडारण उपकरण :-

सूचना भंडारण उपकरण या सुरक्षण उपकरण - यह अभिकलित्र में प्रयुक्त सूचनाएं सहेजती है। 1. अल्पकालिक भंडारण उपकरण - कम समय तक सूचना के भंडारण के लिये

- यादृच्छिक अभिगम स्मृति या रैम (RAM)|रैंडम एक्सैस मैमोरी (रैम)

- पठन स्मृति या रीड ओन्ली मेमोरी (रौम) 2. 2. दीर्घकालिक भंडारण उपकरण - लंबे समय तक सूचना के भंडारण के लिये

- हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क

- 3. हटाये जा सकने वाला भंडारण उपकरण

- नम्यिका (फ्लॉपी डिस्क)

- कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी)

- अंकीय वीडियो डिस्क (डीविडी)

- यूऍसबी फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी ड्राइव

- फ्लैश मेमोरी कार्ड या फ्लैश मेमोरी स्तिक

- सुपर संगणक सबसे तेज गति से कार्य करने वाले संगणक होते हैं। वह बहुत अधिक डाटा को काफी कम समय में इंफार्मेशन में बदलने में सक्षम होते हैं। इनका प्रयोग बड़े-बड़े कार्य करने में होता है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी, डाटा माइनिंग, जटिल सिमुलेशन, मिसाइलों के डिजाइन आदि। इनमें अनेक माइक्रोप्रोसेसर [एक विशेष छोटी मशीन जो कम्प्यूटिंग के कार्य को काफी आसानी से तथा बहुत ही कम समय में कर सकने में सक्षम होती है।] लगे होते हैं। किसी जटिल गणना को कम समय में पूरा करने के लिये बहुत से प्रोसेसर एकसाथ (पैरेलेल) काम कराने पडते हैं। इसे पैरेलेल प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके अन्तर्गत जटिल काम को छोटे-छोटे टुकडों में इस प्रकार बाँटा जाता है कि ये छोटे-छोटे कार्य एक साथ अलग-अलग प्रोसेसरों द्वारा स्वतन्त्र रूप से किये जा सकें।

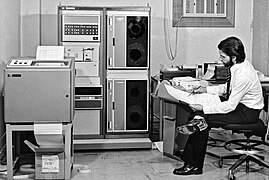

- मेनफ्रेम संगणक, सुपर संगणक से कार्यक्षमता में छोटे परंतु फिर भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। इन कम्प्यूटरों पर एक समय में २५६ से अधिक व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। अमरीका की आईबीएम कंपनी मेनफ्रेम कंप्युटरों को बनाने वाली सबसे बडी कंपनी है।

- मिनी संगणक मेनप्रेम कंप्यूटरों से छोटे परnतु माइक्रो कम्प्यूटरों से बड़े होते हैं।

- माइक्रो संगणक (पर्सनल संगणक) सबसे छोटे होते हैं तथा इन्हीं को वैयक्तिक संगणक या पर्सनल संगणक भी कहा जाता है। इसका प्रथम संस्करण 1981 में विकिसित हुआ था, जिसमे 8088 माइक्रोप्रोसेसर प्रयुक्त हुआ था।

- मेज के ऊपर रखने लायक संगणक (डेस्कटॉप)

- गोद के ऊपर रखने लायक संगणक (लैपटॉप)

- हथेली के ऊपर रखने लायक संगणक (पाल्म्टॉप) - स्मार्टफोन, संगीत खिलाड़ी (म्यूजिक प्लयेर), वीडियो खिलाड़ी (वीडियो प्लेयर)

- टैबलेट संगणक

अभिकलित्र के गुण :-

संगणक हमारे द्वारा दिये जाने वाले हर कार्य को बखूबी करने में सक्षम होते हैं। इनके कुछ गुण इस प्रकार हैं :- गति

संगणक काफी तेज गति से कार्य करते हैं, जब हम संगणक के बारे में बात करते हैं, तो हम मिनी सेकेन्ड, माइक्रो सेकेन्ड में बात नहीं करते, बल्कि हम 10-12 सेकेन्ड में एक कम्पयूटर कितना कार्य कर लेता है, इस रूप में उसकी गति को आँकते हैं।- न उबना

संगणक कभी भी उबते (बोर) नहीं हैं और यही इनका सबसे अच्छा गुण है, क्योंकि यह एक यंत्र हैं, इसलिये ये काफी दिनों तक बिना किसी शिकायत के कार्य करने में सक्षम होते हैं।- स्मरण करने या संग्रह की क्षमता

एक सामान्य संगणक भी एक बार दिये गये निर्देश को काफी समय तक स्मरण रखने में सक्षम होता है, तथा जब भी आवश्यकता पडे़, उसे फिर से लिखा और भरा जा सकता है।अभिकलन भाषा :-

अभिकलित्र जिस भाषा को समझता है उसे द्विआधारी भाषा कहते हैं। वास्तव में यह यंत्र केवल विद्युत धारा के चालू या बंद होने को ही समझता है॥ विद्युत प्रवाह होने एवं रुकने को 0 या 1 के जरिए व्यक्त किया जाता है। इसलिए इसपर कोइ काम करने के लिए इसे इस भाषा में निर्देश या सूचना देना होता है।यंत्र भाषा :-

शुरूआती दिनों में अभिकलित्र को सीधे द्विआधारी भाषा में निर्देश या सूचना दी जाती थी। यंत्र से सीधा संपर्क रहने के कारण इसे यंत्र भाषा (मशीन लैंगुएज) भी कहा जाता था। इस तरह से निर्देश या सूचना देने की यह प्रक्रिया काफी जटिल थी।संयोजन भाषा :-

यंत्र भाषा की जटिलता को कम करने के लिए संयोजक (असेंबलर) की सहायता ली गई। यह ऐसा प्रोग्राम था जो कुछ खास शब्दों को द्विआधआरी संकेतों के समूह में बदल देता था। इस भाषा में प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक सरल शब्द चुन लिए गए थे। इससे द्विआधारी संकेत समूह के बजाय केवल संकेत शब्द लिखकर काम हो जाता था॥ इस संकेतों द्वारा संयोजित तथा संयोजक की सहायता से काम करने वाली भाषा को संयोजन भाषा (असेंबली लैंगुएज) कहा गया।उच्च स्तरीय भाषाएँ (High Level Language) :-

असेम्बली लेंगवेज के आने से संगणक प्रोग्रामर्स को सुविधा जरूर मिली, किन्तु इसके लिए प्रोग्रामर को संगणक के हार्डवेयर, तथा इसकी कार्य प्रणाली का सम्पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता था। अतः अब और भी सरल भाषायों का विकास किया गया, जिन्हें उच्च स्तरीय भाषा कहा गया। इनमे से कुछ प्रमुख आरंभिक भाषाए कोबोल (COBOL), बेसिक (BASIC), सी (C) थी।

उच्च स्तरीय भाषायों या हाई लेवल लेंगवेजों को मशीन भाषा में परिवर्तित करने के लिए संकलक (Compiler) और व्याख्याता (Interpreter) की जरूरत पड़ती है।

संकलक या कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को स्थायी रूप से मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, जबकि व्याख्याता या इंटरप्रेटर एक एक पंक्ति करके परिवर्तित करता है।कम्प्यूटर के लाभ और हानि :-

लाभ

- यह संचार का सबसे अच्छा माध्यम है।

- इससे किसी भी संसाधन को साझा करने में आसानी होती है।

- यह सभी प्रकार के फाइल को साझा करने की बेहतरीन मशीन है।

- यह एक सस्ता यंत्र है।

- इससे समय की बचत होती है।

- इसमें डॉक्यूमेंट रखने के लिए बहुत जगह होती है।

- इसे बहुत आसानी से समझकर इस पर कार्य किया जा सकता है।

हानि

- गलत तरीके से उपयोग करने पर समय की बर्बादी होती है।

- इससे शारीरिक गतिविधियों में कमी होती है।

- रक्त परिसंचरण सही से नहीं हो पता है।

- ज्यादा भोजन खाना और मोटापा बढ़ना।

- कमर और सर में दर्द की शिकायत।

- आँखों या दृष्टि में कमजोरी होना।

- अनिद्रा की असुविधा होना।

- अगर आप लैपटॉप को अपने जांघ पर रखकर प्रयोग करते है तो नपुंसक हो सकते है।

- टैबलेट संगणक

अभिकलित्र के प्रकार :-

अभिकलित्र का मुख्य कार्य दिये गये आंकड़े को जमा कर उसपर दिए गए निर्देशों के अनुरूप काम कर परिणाम देना है॥ कार्यक्षमता के आधार पर इसे निम्नलिकित श्रेणियों में बाँटा गया है- सुपर संगणक, मेनफ्रेम संगणक मिनी संगणक, एव माइक्रो संगणक आदि। सुपर संगणक इनमें सबसे बडी श्रेणी होती है, तथा माइक्रो संगणक सबसे छोटी।

0 टिप्पणियाँ